お知らせ&コラム

お知らせ&コラム

-

2024.01.11|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

いつまで化粧品等で「新商品」「新しい」といっていい?

新商品、NEW!、新しい〇〇…人は新しいものに魅力を感じ、新しいものこそが良いものという認識を持っている方が多いです。 そのため、以下のように新しいものとして広告する場合に一定のルールが存在しているのをご存じでしょうか。 新商品 NEW! 新登場 新発売 新しく 新商品として広告できるのは発売後12か月間 化粧品等では、新商品、NEW、新しい…と広告できる適切な期間は製品発売後12か月間と覚えておきましょう。 医薬品医療機器等法(薬機法)では… 薬機法に基づいた「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」では以下のような基準が定められています。 (「医薬品等」とは医薬品、再生医薬品等製品、体外診断用医薬品、医療機器、医薬部外品(薬用化粧品)、化粧品のことです。) (2)新発売等の表現について「新発売」、「新しい」等の表現は、製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用できる。 薬生監麻発 0929 第 5 号 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてMicrosoft Word - 課長通知【施行】.docx (mhlw.go.jp) 公正取引競争規約でも… 公正競争規約とは、業界の特色を鑑み、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保を目的として、景品類の提供制限や表示の適正化等に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。 景品表示法第31条の規定により、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が設定しています。化粧品等では、化粧品公正取引委員会という団体が存在し、化粧品公正取引競争規約という業界ルールを規定してます。 その化粧品公正取引競争規約においても、新製品を意味する用語について以下のようにルールが定められています。 特定用語の使用基準第15条の2 (6)新製品を意味する用語 新聞、雑誌、テレビジョン、ラジオ、インターネット等マス媒体を用いて表示する「新製品」、「新発売」等を意味する用語は、発売後12か月以内でなければ使用することができない。 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則-化粧品公正取引協議会 (cftc.jp) 医薬品医療機器等法(薬機法)では「製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用できる。」に対し、 化粧品公正取引競争規約では「発売後12か月以内でなければ使用することができない。」とやや厳しめな印象。 というのも、公正取引競争規約は景品表示法の運用のもと制定されているため、 「消費者の認識」と「表示と実際」の差が大きくならないよう配慮されていることが伺えます。 製品発売後1年以上たっているものを「新しい」と言って広告することは控えましょう。 うっかり消し忘れに注意!新商品でなくなった場合の対応は 新聞や雑誌、チラシやパンフレットなど紙ベースのものは流布または配布時期において 製品発売後12か月以内であれば問題ありません。 気を付けるべきはWEBサイトなどで製品発売後12か月が経過しているにも関わらず、 気づかずに放置してしまっている場合です。 以下のように対応するようにしましょう。 新商品紹介ページのままならページ移動 NEW!と近傍に記載されていれば削除 原稿など修正できない場合は「※2023年時点」等の補足説明を入れる 最後に いかがでしたか? 新製品であることを表現する場合にもルールがあることがお分かりいただけたと存じます。 化粧品等は様々な「言葉」にルールが存在し、一つ一つ理解して気を付けていく必要があります。 「しらなかった」「うっかりしていた」と言うことのないよう、 広告主をはじめ広告に関る方は気を付けましょう! 専門家への相談はこちら

-

2023.12.22|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

アフィリエイターに表示内容委託でも責任は表示主体者に

消費者庁は機能性表示食品「メラット」を販売する株式会社ハハハラボに対し、 景品表示法に基づく措置命令を行いました。(2023年12月7日) 株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) 複数のアフィリエイトサイトにおいて、本件商品を摂取するだけで、 本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、 外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。 消費者庁は、ハハハラボを、アフィリエイト広告の表示主体として認定しています。 消費者庁は、ハハハラボが、「表示内容を決定することができる立場にありながら、 表示内容の確認を主体的に行なわず、確認を放棄することにより、 アフィリエイターに表示内容の決定を委ねていたため、 「他の事業者にその決定を委ねた事業者」として、 景品表示法としての措置命令対象の表示主体者であると認定しました。 参照元:消費者庁 、「表示内容を委託」でも表示主体に ハハハラボのアフィリエイト広告への措置命令で見解 | TECH+(テックプラス) (mynavi.jp) 景品表示法では表示主体者(広告主)が全責任を負う 消費者庁が示している、「表示を指示」には3つパターンがある。 積極的に表示を指示する 第三者の意見を伝える 表示内容の決定を委ねる 今回のハハハラボについては③のパターンの解釈で運用されました。 ③は、決して広告主が責任を免れるということはありません。 委ねるという行為は景品表示法としては「表示を指示」とみなされ運用されています。 表示主体者が自身を守るために必要なこと 消費者庁は、令和4年2月15日に報告書(アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書 (caa.go.jp))を公表し、 「ASP(注:アフィリエイト・サービス・プロバイダー)やアフィリエイターにも 一定の責任はあると考えられるものの、 まずは『表示内容の決定に関与した事業者』とされる広告主が責任を負うべき主体であると考えられる」といった見解を示している状況です。 表示主体者は広告主である以上、広告作成をアフィリエイターやライターへ依頼する場合は責任を負うべき主体です。 表示主体者としては、社内教育や表示に関する情報収集・共有が必須であると言えます。 「アフィリエイターやライターが勝手に書いたことだ」は通用しません。 「事業者が講ずべき表示上の措置の具体的事例」に、事業者が講ずべき措置の具体例が示されております。 詳細については、消費者庁のHPよりご確認下さい。 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案に関する意見募集の結果の公示について | 消費者庁 (caa.go.jp) 京都薬事広告ラボでは、 薬機法のチェックに加えて景品表示法の側面からのアドバイスも行っております。 お気軽にご相談ください。 専門家への相談はこちら

-

2023.12.20|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

「効果がなければ全額返金します」はNG?!

急拡大し続けるEC・通販サイトで有効なオファーの一つである「全額返金保証」。 顧客にとってCVR(コンバージョン:購入率)を上げるための安心要素でもあります。 「もし自分に合わなかったら返品、返金してもらえる」と背中を押してもらえるような印象です。 化粧品や健康食品のEC・通販サイトでも「全額返金保証」が定着しつつあるように感じます。 ただし、化粧品や健康食品の場合、薬機法が関係することから他業界よりも注意が必要な表記です。 どのような点に注意をして全額返金保証を運用していくことが必要かをまとめました。 【景表法対策】取引条件をしっかりと明記しておく まずは、どのような条件であれば全額返金保証が受けられるのか、 購入前の画面等で明記しておく必要があります。 返金保証制度を正しく運用するには、 返金保証の申請をする消費者に向けてあらかじめ条件を定めておくことです。 例えば「サービスの初回利用から〇日までに返金の申し出をすること」という申請可能期間の条件です。 申請できる期間は1年間や90日間など、企業によって異なる期間を設定しています。 期間が長ければ長いほど消費者への信頼を得ることができます。 理不尽な要求をする顧客に対する抑制にもなります。 「返金保証あり!」と誇大にアピールしてしまうと、どんな条件でも返金してもらえるような印象になり、 有利誤認とみなされる可能性もあります。 景品表示法に抵触してしまうので、 適切な表記が必要なオファーであることを認識しておきましょう。 【薬機法対策】「効果の実感がなければ」は避ける 「効果の実感がなければ返金します」は必ず効果があるという印象を与えるため、 効能効果の保証表現になり、化粧品において不適切な表現となります。 また、「肌や体に合わなければ返金します」などは強調しすぎると 安全性を保証する表現にあたるため、上記同様に不適切と言われる可能性が高くなります。 効能効果や安全性を保証する表現については薬機法の運用上不適切のため 行政や業界団体から指摘が入る可能性が高くなります。 健康食品においても何らかの「効果」を暗示するような表現は 薬機法に抵触する可能性が高くなるので避けましょう。 この場合、「ご満足いただけなければ返金します」などの表現であれば問題にはなりません。 まとめ いかがでしたか? 返金保証制度を使って返金してほしいと行動に移す顧客はとても少ない確率とも言われています。 良い商品ならば胸を張って返金保証を謳っていけるのではないでしょうか。 その場合、適切に取引条件を明記することと効果や安全性に関する訴求を避けるようにしましょう。 ~EC・通販サイトで気になることや不安に思っていることがあればお気軽ご相談くだい。~ 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1924/ Udemy新講座「美容・健康ビジネス&EC販売の最低限知っておくべき薬機法&景品表示法」も登場

-

2023.12.07|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

高めのBMIを減らす機能性表示食品で措置命令!(2023年11月)

消費者庁は、令和5年11月27日、株式会社アリュールに対し、 同社が供給する「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品に係る表示について、 景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035547 この措置命令のポイント 景品表示法違反(優良誤認)による措置命令 本品を摂取するだけで、誰もが容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られるような表示をしていた 痩身効果について消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。 届出表示の内容(F956) 本品には、りんご由来プロシアニジンが含まれます。 りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、 ウエストサイズの減少をサポートすることにより、 高めのBMIを減らす機能が報告されています。 BMIが高めの方に適した食品です。 上の広告表示については、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果、 顔面の美白(シミが薄くなる)効果、脂質代謝改善効果、アンチエイジング効果及び便秘解消効果があるといった 訴求をしていました。 そして、それらについて「消費者庁に認められたサプリ」と表現していることがトドメとなったようです。 機能性表示食品は届出制 機能性表示食品は、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、 販売前に消費者庁長官に届け出ることで、機能性を表示することができる制度です。 届出が受理された=(イコール)国が効果を認めたものではありません。 承認 許可 届出 申請 認可 これらは似て非なる日本語であり、行政にとってはとても重要な言葉です。 決して間違った表現をして広告表示することはないようにしましょう。 心配な場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/news-column/862/ こちらの機能性表示食品の記事もご覧ください♪

-

2023.12.05|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

【機能性】届出表示よりも作用機序を強調していたら?

機能性表示食品は、機能性を有する食品であるゆえ、 広告にする場合は訴求力の高い表現に振り切ってしまうと問題になることがあります。 大前提として機能性表示食品において、 届出表示の範囲を逸脱した広告表現は認められません。 機能性表示食品とは 機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 消費者庁HPより 機能性表示食品について | 消費者庁 (caa.go.jp) 消費者庁イラスト集より 届出た表示内容を広告に用いることになりますが、 その機能性について消費者により理解しやすく説明することを目的に、 その作用機序を説明することは認められています。 4)その他の表現について①作用 機 序その商品の作用機 序について消費者の理解を助けるような表現( 文章 、イラスト、動画等)を使用することは差し支えない。ただし、作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とす る 。また、内容は誤認されないよう留意すること。さらに 、機能性関与成分に関する作用機序でのみ考察し、届出した商品の場合は、あくまでも機能性関与成分の 作 用 機 序 であって 商 品 の効果を保証するような内容にならないよう十分に注意 す る こ と 。広告の中で作用機序を強調しすぎる と 、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる おそれがあるため 、十分に注意すること 「機能性表示食品」適正広告自主基準より抜粋一般社団法人 健康食品産業協議会 公益社団法人 日本通信販売協会 作用機序を広告上で示す場合に注意すべき点 作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とする 。また 、 内容は誤認されないよう留意すること。 作用機序を強調調 しすぎると 、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる おそれがある た め 、十分に注意すること。 表示しようとする機能性に作用機序を表示する場合、ヒトにおける作用機序について出典を明記の上、 届出時に別紙様式7-1で科学的に説明する必要があるので併せて注意しましょう。 (必ず根拠が必要という意味です。) 例えば、以下のような商品食品の場合はどうでしょう。 機能性表示☞「食後の血糖値上昇を抑える」 作用機序☞「関与成分●●が血中の糖の吸収を抑制し、インスリンの分泌を抑える」 この場合、機能性表示の内容が伏せられた場合、 あたかもその食品に「糖の吸収を抑え、インスリンの分泌を抑える」ような機能も併せ持つような印象を 与えてしまいます。また、医薬品的印象も生じます。 まとめ 作用機序を用いて説明することは問題になりませんが、 過度な強調表現や届出表示よりも目立ったような表現は避けましょう。 この表現は大丈夫かな? こう言い換えても問題ないかな?など、素朴な疑問が尽きないのが薬事広告です。 機能性表示食品の広告表現についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談くださいませ。 専門家への相談はこちら

-

2023.12.01|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

またもや「腫瘍に効く」と医療機器販売会社社長ら4人逮捕

「腫瘍に効く」と医療機器販売会社社長ら4人逮捕 ただの飲料水を「腫瘍に効く」「アトピーの予防効果」などの効能効果をうたい 医薬品として無許可販売した疑いで、4人が逮捕されました。 先月にも「がん細胞が消える」とうたい 健康食品を販売した会社の代表格が逮捕されたばかりです。 このニュースの注目ポイント 医薬品医療機器等法(薬機法)の違反による逮捕(未承認医薬品) ウェブサイトに「お客さまの声」として、「がんが治った」などと掲載 全国の1300人余りに販売し、6年間でおよそ3,200万円を売り上げていた。 またか!というのが第一印象ですが、 やはりこのようなニュースは氷山の一角であることが予測されます。 地下水に海洋ミネラルを混ぜた「高機能飲料水」として販売していたということですが、 警視庁が鑑定したところ、一般的な飲料水と成分は変わらなかったということです。 調べに対して、容疑を認めているとのことです。 つまり、何の効果もないと分かっていながらただの水を高額で販売していたということです。 腫瘍やアトピーに悩む患者様の弱みに付け込んだ卑劣な犯罪だと考えます。 医療機器販売会社でありながら、健康を害す販売行為を行うこと自体に疑問しかありません。 身体的・精神的被害、金銭的被害に遭われた被害者の方には 適切に補償まで行き届くことを祈っています。 ちょっと怒りが収まらないので、これまでにもあった「水」の事件をおさらいしましょう。 水の違反事例 水素水の違反事例 【2017年6月27日】食品スーパーなどを展開するジャパンミートは自社と従業員3人が薬機法違反容疑で書類送検 清涼飲料水の「水素水」の販促物で 「癌や動脈硬化に効く」「悪玉活性酸素を排出」などと表示して販売していた。 飲料水の違反事例 【2014年8月】長野県警は医薬品的な効果効能をうたった飲料水「強命水 活」を販売していた エーイーエムの社長ら3人を旧薬事法違反で逮捕。 商品「強命水 活」自体には、効果効能は示されておらず、 効能に触れた体験談の資料を同梱するのも違反となるため行われていませんでしたが、 検索サイトで『諏訪 不思議な水』と検索すると、 「体験談やモニター情報がご覧になれます」と誘導される仕組み。 そして『諏訪 不思議な水』とインターネットで検索すると、商品名は出てこないものの、 効果効能をうたった体験談のサイトが出てくるようになっていました。 この一件から、「検索による誘導」を“リンクと同等”とみなし、広告に該当するものと判断されるようになった。 体験談のサイトでは、医薬品的な効果効能をうたっているため、 薬機法違反(未承認医薬品の無許可販売)とされた。 「病気が治る魔法の水は存在しない」と平時では理解しているつもりですが、 心配事や藁にもすがる思いから手を伸ばしてしまうものです。 このような背景もあいまって、薬機法は今後もより厳しい目で取り締まられることでしょう。 少しでも不安に思われる方、アドバイスが欲しいという方はお気軽にご相談くださいませ。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

-

2023.11.24|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

ガン細胞が消えると謳う健康食品販売会社取締役2名が逮捕!

2022年12月~2023年2月にかけて、 「がん細胞が消える」などの効能効果をうたい健康食品を許可なく医薬品として販売したなどとして、 神奈川県警は21日、健康食品販売会社の取締役2人を逮捕しました。 このニュースの注目ポイント 医薬品医療機器等法(薬機法)の違反による逮捕(未承認医薬品) 去年8月、県警のサイバーパトロールで発見され、半年後に家宅捜索で発覚 ここ3年間で同様の商品でおよそ1億7000万円を売り上げていた 健康食品において疾病治療や予防ができるような効能効果を持たせ販売することは認められておらず、 本件は承認を得ていない医薬品を販売したとみなされ逮捕に至っています。 県警のサイバーパトロールで発見されたと言われていて、 ホームページなどで販売している場合はすぐに発見されるような精度に達していると見受けられます。 そして本件は、かなり売上があったようです。 やはり、「ガン細胞が消える」というインパクトと、 藁にもすがる思いの患者様が期待して購入されてしまったのでしょう。 仮に、販売会社は騙すつもりがなく販売していたとしても、 ガンという病の重さや患者様の適切な受診機会を奪っていることから、 私たち国民の健康を脅かすののとみなされた「逮捕」という処分に至ったのでしょう。 これまでの事例を踏まえても「癌に効く」ような広告で販売しているサプリメントや健康食品などは 一発アウト(逮捕)になっています。 薬機法違反に積極的な県警 余談ですが、薬機法違反摘発に積極的なのは大阪府と神奈川県です。 これは、販売会社がその都道府県になかったら安心かというと間違いです。 県警は、その都道府県内に被害者が一人でもいれば動きますので。 これだけインターネットが広まっている今、全国で安全な場所というものはありません。 健康食品の広告はそれだけセンシティブに扱っていく必要があると肝に銘じておく必要があります。 少しでも不安に思われる方、アドバイスが欲しいという方はお気軽にご相談くださいませ。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/news-column/855/ こちらの記事もご参照ください♪

-

2023.11.14|もっと知りたい薬事広告|気ままにおしゃべり

薬機法チェック、自信をつける方法とは

化粧品等や健康食品などの広告に関る方は、 日々の実務の合間を縫って薬機法や景表法などの法規制を学び、 広告表現テクニックに関する情報収集に尽力されています。 時々ご相談内容のなかで「積極的に勉強してはいるが、なかなか自信が持てない」という声をいただきます。 私は今や薬事広告コンサルタントとして仕事をさせていただいていますが、 化粧品メーカーで薬事部門に異動したての時期はちんぷんかんぷんでした。 今のは暗号?みたいな。 そのようななか、私が「薬事広告チェックに自信を持てる」ために効果的だと考える方法を3つご紹介します。 ①実際の商品広告をたくさん目にする WEB広告、チラシ、テレビCM、商品POPなど、身の回りには商品広告であふれています。 ご自身の業務カテゴリーに近い商品群の広告があれば、 必ず目をとめて内容を確認することをおすすめします。 ルールにならって表記されているか グレーだと思う部分はないか(なぜグレーだと思ったか思考を深める) 様ざまな表現方法に触れる 上記を念頭に置いて、目を通されると吸収できるものがあるでしょう。 特に、※印(注釈)部分に着目してみると、 規制の回避方法などを学ぶことが多いでしょう。 ただし、商品広告として世に出ているものがすべて問題ないと判断された広告ではないことをご留意ください。 たとえ大手企業でも、相違なく指摘を受けているケースもあります。 ②なぜOKか、NGかを人に説明できるようにする たんにOKやNGとチェックを付けるだけであればそこまで難しいものではありません。 しかし、NG部分について、「なぜ不適切なのですか?どうすればOKになりますか?」と聞かれたときに 担当者の力量が問われるのではないでしょうか。 そのため、NGと判断した部分については、 どういった法規制orガイドラインに抵触する可能性があるから不適切なのかを明確に説明できるように 訓練することをおすすめします。 できれば、チェックする際には該当した業界ガイドラインのページ等を併記しておくとよいでしょう。 また、グレー(OKかNGか判断に迷う)部分については学びの宝庫です。 どのような法規制orガイドラインに抵触するかもしれないかを明確にしておくことで、 上長に判断を仰ぎやすくなったり回避する方法を見出したりできます。 (ちゃんと説明しないといけない上司がいれば自然とトレーニングになります) ③1つの商品LPなどを見て複数人とディスカッションを行う 薬事広告を規制している薬機法や景品表示法で最も重視されることは「広告全体の印象」です。 そのため、様ざまな人の価値観や考え方に触れておくこともチェック担当者としては大切になります。 商品LPなどある程度ボリュームのある広告を題材にして、 複数人でディスカッションを行うことで様ざまな人の考え方や受け手の印象を知る機会になります。 ディスカッションの内容の一例をご紹介します。 グレーだと思う部分(判断に迷う) NGだと思う部分 上手い表現と思った部分 これらについて、なぜそう思うかを意見交換することで新しい視点を持つことができ、 チェックやリライト案の考案に役立つことでしょう。 まとめ いかがでしたか? 薬事広告のチェックは、法規制や業界ガイドラインを熟知するだけでは なかなか自信を持って実践することはできません。 実際の商品広告をたくさん目にする なぜOKか、NGかを人に説明できるようにする 1つの商品LPなどを見て複数人とディスカッションを行う これらを心掛けることで必ずご自身の判断に自信をつけることができるはずです。 特に3つめの「1つの商品LPなどを見て複数人とディスカッションを行う」ことは、 各チームのメンバーで定期的に勉強会のような機会を設けて実践されることをおすすめします。 企業内研修をはじめ、薬事広告チェック&リライトのスキルアップをお考えの方はお気軽にご相談ください。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1907/ 経営者必見!EC事業のスタッフ教育もお任せください - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)

-

2023.11.07|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

「腸活」認知拡大!薬事ではどこまでがOK?

0/25(水) 12:30配信 健康産業新聞(Yahoo!ニュース) ⇒ https://news.yahoo.co.jp/articles/d31a0b2a3722b07a147ed1b2acf90a1a0f149ef5「腸活」認知拡大 プロバイオ、プレバイオ、ポストバイオ、菌代謝物… 腸活の認知度調査結果は… マーケティング・リサーチ事業を行う日本インフォメーションによると、 「腸活」認知者が77.3%、「腸活」実施経験あり者は31.7%。男性では19.4%、女性では23.2%が現在も腸活を実施。 ☞腸内環境を整えることで美容や健康に良いという認識は一般的に定着していることが伺えます。 具体的にどのような影響を期待して「腸活」を行っているのかを調査すると、 「便秘の改善」が39.0%と最も高く、以下「免疫力の向上」(37.1%)、「ダイエット」(24.9%)の順に続く。 性別では男性「免疫力の向上」(22.7%)が最も高く、 女性は「便秘の改善」(33.6%)が最も高かったそうだ。 ☞男性をターゲットにした広告は免疫力訴求、 女性は便秘改善訴求に効果があるように伺えます。 健康食品などが薬事に関係する範囲とは(言い換え案あり) 健康食品、機能性表示食品、特定保健用食品について、 腸活などの表現ができるかを簡単にまとめました。 腸活免疫力向上便秘の改善健康食品✖✖✖機能性表示食品△(作用機序による)〇(ただし届出表示の範囲)〇(ただし届出表示の範囲)特定保健用食品〇(要:国の許可)〇(要:国の許可)〇(要:国の許可) 健康食品(一般食品) 健康食品の広告では、「腸活」という表現は基本的には不可となります。 理由は、「腸」という体の特定の部位について訴求することは、 身体機能の増進や増強を表現することになり、 景品表示法や健康増進法において規制されているからです。 (1) 「健康の保持増進の効果」 「健康保持増進効果等」は、「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」2に分類 できる。「健康保持増進効果等」のうち、「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は 健康状態の維持の効果であり、具体的には、例えば、次に掲げるものである。 ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果 例:「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザの予防に」、「便秘改善」 なお、前記(1)アのような医薬品的な効果効能を標ぼうするものは、医薬品医療機器等法上の医薬品とみなされ、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物を除き、原則として、医薬品医療機器等法上の承認を受けずにその名称、製造方法、効能、効果に関する広告をしてはならない(医薬品医療機器等法第 68 条)。したがって、前記(1)アに掲げる健康保持増進効果等の表示は、当該表示が著しく事実に相違するものであるか、著しく人を誤認させる表示であるかを問わず、医薬品としての承認を受けない限り、表示することはできない。 出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 〇「腸内環境を整える」は「体内環境を整える」などに言い換える必要があります。 次に、「免疫力向上」や「便秘の改善」という表現も身体機能の増進・増強にあたり不可です。 また、疾病予防や便秘薬のような表現をしている場合は薬機法に抵触するため不可となります。 〇「免疫力向上」は「健やかな毎日」、「いつも元気に」などに言い換えることが可能です。 〇「便秘の改善」は「スッキリした毎日」「頑固なお悩みに」などに言い換えるといいでしょう。 機能性表示食品 一般的に機能性表示食品は、基本的に消費者庁に届出た表示の範囲で表現する必要があります。 機能性の評価は、製品の臨床試験または製品や成分の文献調査によることが決められています。 便通改善に役立つと評価された乳酸菌などの成分が含まれた製品について、 「便通改善」の保健機能表示が認められています。 「腸活」という言葉についても、 機能性の作用機序が腸に関するものであり届出表示の範囲を超えない場合は表現可能となります。 特定保健用食品 特定保健用食品は生理学的機能などに影響を与える食品であり、 消費者庁長官の許可を得ることにより、特定保健用食品である旨の記載ができるようになります。 表示例として「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」、 「おなかの調子を整える」などの保健機能表示があります。 便秘に関する表示例としては「お腹の調子を整える」、「お通じの改善に役立ちます」、 「便通を改善します」などが挙げられます。 商品それぞれに許可を得た範囲の訴求を行うことが大前提です。 まとめ 健康食品で「腸活」表現は避ける必要があります。 しかし、一般の方の腸活の認知度は拡大しており、 腸活が免疫向上や便通改善の効果をもたらす認識が定着しています。 このことを踏まえ、健康食品においても本来訴求したい表現をうまく匂わせることは可能です。 お困りの場合、ぜひ一度ご相談ください。 専門家への相談はこちら

-

2023.10.31|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

【化粧品】香りの表現どこまで言える?

化粧品の広告表現に関するご質問で、よくご質問いただく「香りに関する表現」。 コスメを日常使う上で香りは大事な要素です。 化粧品等において香りに関してはあくまでも「イメージに留めた表現」のみ認められます。 そこで、「香り」の説明を行ううえでそのようなことに注意しておけばよいかをまとめました。 ①身体への作用や精神疾患へ作用を暗示しない 香りによって身体への作用や精神疾患等に効果があるような以下の表現はNGです。 鎮静作用のある香り 抗うつのある香り エネルギーがみなぎる香り 吐き気予防にも効果的な香り 車に酔いにくくなる香り これらの表現は、薬機法上で医薬品等で認められる表現になりますので化粧品等ではみとめられません。 香りの表現は、あくまで気分や気持ちの切り替えに留めておきましょう。 OK例(あくまで気分・気持ちの切り替え) 気分も上がる香り 一日の終わりに気分もリフレッシュできる香り 気分爽快なクールミントの香り リラックス気分を味わえる香り ②香りによる二次的効果を暗示しない 香りによる二次的効果を暗示するとは以下のような表現です。 アロマの香りで気持ちを落ち着かせ、ストレスを緩和 レモンの香りで気分リフレッシュ。つわり中も楽に エネルギッシュな香りによりスポーツパフォーマンス向上 すっきりしたクールミントの香りで鼻の通りもよくなる これらの表現は、その香りによって身体へ作用(身体機能の向上)する表現が含まれており、 薬機法上、化粧品等でNG表現となります。 まとめ 化粧品等の広告表現では、 ①身体への作用や精神疾患へ作用を暗示しない ②香りによる二次的効果を暗示しない この2点について該当していないか確認するようにしましょう。 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org) 香りに関する表現でお悩みの方はお気軽にご相談くださいね。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい https://kyk-lab.com/works/1930/

-

2023.10.27|お知らせ|メディア実績|案内|美容室・エステサロン・整体

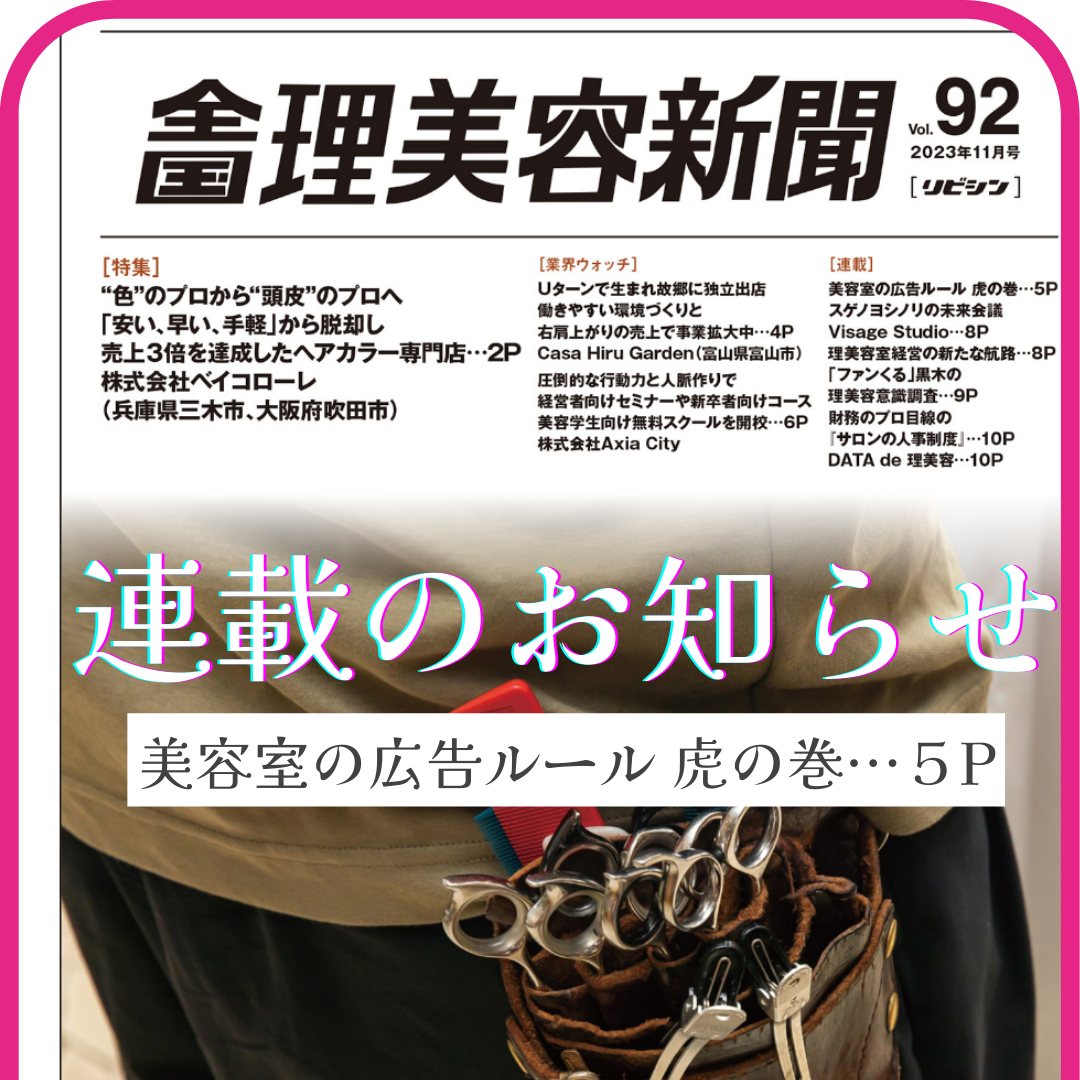

【連載のお知らせ】10月から規制スタート!ステマ規制からサロンを守る方法

10月25日発刊の「全国理美容新聞」第92号(2023年11月号)にて、コラム連載が掲載されました。 〇コラムテーマ〇 美容室の広告ルール 虎の巻 今回のテーマは、「10月から規制スタート!ステマ規制からサロンを守る方法」です。 (隔月連載で、今回が最終回です!) お客様に自店の口コミ投稿を依頼したり、SNS投稿キャンペーンをする際は要注意です。 広告とみなされるにも関わらず、広告であることが分からない投稿などはステマ(ステルスマーケティング)といわれ、 景品表示法で規制されるようになりました。 キャンペーン施策や目的に応じて、お客様へ広告であることが分かる表記をしていただく必要があります。 例えば、Instagramだと「タイアップ投稿」であることを示すことも容易になりましたね😊 なんとなく知ってはいるけど…とうやむやにして経営を続けることはリスクがあります。 景品表示法違反を避けるためにも、正しい広告表示ルールを知っておく必要があります。 お客様から選ばれ続けるお店は、お客様にとって誠実なお店。 気になる方はぜひ、本コラムが掲載されている全国理美容新聞をお手に取ってみてください! 全国理美容新聞 第92号(2023年11月号)のご購読はこちらから

-

2023.10.24|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

HP来訪者限定特典!健康食品NGワード集をプレゼント!

健康食品やサプリメントの広告表現を気にしているけど、絶対ダメなキーワードが知りたい… そんな方にぴったりな資料をプレゼントいたします。 pdfデータでのお渡しになりますので、印刷して手元に置いても、PCのデスクトップに置いておいてもOK! こちらをきっかけに、京都薬事広告ラボのことも知っていただければと思いご提供いたします。 提供を予告なく終了することもありますので、お早めにGETくださいませ! 健康食品のNG表現とは 虚偽誇大な広告が禁止されています。 特に、医薬品的な効能効果を明示、暗示しているものは必ずNGとなります。 具体的にはどんな表現? →こちらが今回の特典ではっきりと分かるようになっています。 フォームで申請するだけで、上記の特典を無料でさしあげます! どうかお見逃しなく♪ 特典の申請はこちらから☟ 『NGワード集』と入力してフォームご送信ください♪ 資料特典をGETする ※今度、いただいたメールアドレスへ薬事に関わる皆さまにとってお得な情報や知恵を配信させていただくことがありますことをご了承のうえご申請ください。 ※自動返信機能でのご提供になります。迷惑メールに振り分けられることもあるためご確認をお願いいたします。 配信停止は簡単に行えるようにいたします。 こちらもぜひご活用ください! https://kyk-lab.com/news-column/664/ こちらの特典もGETしてくださいね!